患者さんの立場に立って

心のかようリハビリテーションを提供します

| 氏名 | 役職 | 専門医等 |

|---|---|---|

飛田 高志 (ひだ たかし) | 主任部長 兼 整形外科部長 | ・日本専門医機構整形外科専門医 ・一般社団法人日本足の外科学会認定足の外科認定医 ・医学博士 |

| 岩井 浩 (いわい ひろし) | 非常勤診療顧問 |

理学療法部門職員 理学療法士 10名

作業療法部門職員 作業療法士 3名

言語聴覚部門職員 言語聴覚士 2名

リハビリテーション科では「患者の皆様の立場に立って心のかようリハビリテーションを提供します」という理念を掲げ、温かい接遇と適切な臨床判断を心掛け、効果の検証を行いながら患者の皆様や他職種からも信頼される医療サービスの提供を目指しています。

現在、リハビリスタッフは15名であり、脳血管障害や神経筋疾患、整形外科術後患者の皆様だけでなく、内部障害(循環・呼吸・代謝障害)やがん、小児疾患の皆様にも対応が可能です。

また、心臓リハビリテーション指導士、呼吸療法認定士などの資格を所持するスタッフも増え、知識・技術の向上に努めながら院内のチーム医療にも貢献しています。

理学療法とは病気、けが、高齢、障碍などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。理学療法の直接的な目的は運動機能の回復にありますが、日常生活動作(ADL)の改善を図り、最終的にはQOLの向上をめざします。

理学療法の対象者は主に運動機能が低下した人々ですが、そうなった原因は問いません。病気、けがはもとより、高齢や手術により体力が低下した方々などが含まれます。最近では運動機能低下が予想される高齢者の予防対策、メタボリックシンドロームの予防、スポーツ分野でのパフォーマンス向上など障碍を持つ人に限らず、健康な人々に広がりつつあります。(日本理学療法士協会HPより)

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助です。作業とは、「対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為」を指し、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれます。

作業療法の対象者は、身体、精神、発達、高齢期の障碍や、環境への不適応により、日々の作業に困難が生じている、またはそれが予測される方々や集団が含まれます。(日本作業療法士協会HPより)

当院では、脳血管障碍をはじめ、上肢、手指外傷後のハンドセラピィ、乳がん手術後の作業療法なども行っています。

私たちは、ことばによってお互いの気持ちや考えを伝え合い、経験や知識を共有して生活しています。ことばによるコミュニケーションには、言語、聴覚、発声・発語、認知などの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。

言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。(日本言語聴覚士協会HPより)

理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、

運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。

理学療法の直接的な目的は運動機能の回復にありますが、日常生活動作(ADL)の改善を図り、最終的には QOL の向上をめざします。

理学療法の対象者は主に運動機能が低下した人々ですが、そうなった原因は問いません。

病気、けがはもとより、高齢や手術により体力が低下した方々などが含まれます。

最近では運動機能低下が予想される高齢者の予防対策、メボリックシンドロームの予防、スポーツ分野で

のパフォーマンス向上など障碍を持つ人に限らず、健康な人々に広がりつつあります。

(日本理学療法士協会 HP より)

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、

作業に焦点を当てた治療、指導、援助です。

作業とは、「対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為」を指し、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれます。

作業療法の対象者は、身体、精神、発達、高齢期の障碍や、環境への不適応により、日々の作業に困難が生じている、またはそれが予測される方々や集団が含まれます。

(日本作業療法士協会 HP より)

当院では、脳血管障碍をはじめ、上肢、手指外傷後のハンドセラピィ、乳がん手術後の作業療法なども行っています。

私たちは、ことばによってお互いの気持ちや考えを伝え合い、経験や知識を共有して生活しています。

ことばによるコミュニケーションには、言語、聴覚、発声・発語、認知などの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。

言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、

自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。

また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。(日本言語聴覚士協会 HP より)

心筋梗塞・狭心症・心不全・大動脈疾患を対象に、入院中は循環動態の悪化や不整脈の出現に注意しながら早期離床と身体機能の回復を目的とした運動療法を実施しています。退院後は、日常生活能力の回復に加え、QOL(生活の質)の向上、さらには疾病の再発・増悪防止を目的に、有酸素運動、筋力トレーニングを中心とした運動療法と、栄養指導・服薬指導・生活指導・心理カウンセリングからなる包括的な患者教育プログラムを提供しています。プログラムの運営には医師だけでなく、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士などの多職種の医療従事者が参加し、カンファレンスにより情報の共有化を図りながら、質の高いチーム医療を提供しています。

当院は平成27年5月21日付で日本心臓リハビリテーション学会ホームページに心臓リハビリテーションが受けられる施設として掲載されました。

当院では患者の皆様ごとに最適な運動療法を行うため、心肺運動負荷試験

(CPX検査)によって求めるATポイントをベースとした処方を行っております。

嫌気性代謝閾値(Anaerobic Threshold : AT)といい、呼気ガス分析装置を使用して求めた、乳酸が産生される直前の運動閾値のこと。ATレベルを少し下回る強度での運動は安全かつ効果が高く、患者の体力・状態に合わせたリハビリテーションが行えます

呼吸器の病気によって生じた障害を持つ患者さんに対して,可能な限り機能を回復,あるいは維持させることによって患者さん自身が質の高い日常生活を送れるよう、継続的に支援していくための医療です。

当院では主に呼吸器内科、小児科、人工呼吸器を装着された患者さんに対し主治医から依頼を受け呼吸リハビリテーションを行っています。

息切れをそのままにして、運動をしないでいるとますます活動性が低下していくため、呼吸器リハビリテーションによって、患者さま自身が自立できるよう継続的に支援していきます。

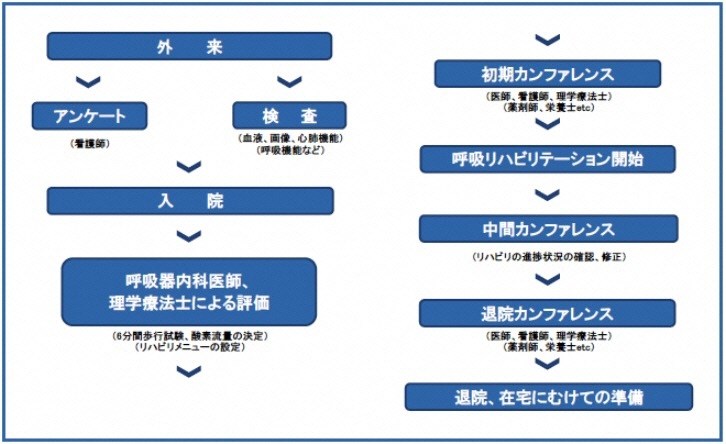

外来または入院後、医師、看護師、理学療法士による診察・アンケート、検査、面談を実施し、患者の皆様の背景を把握したうえでプログラムを立てます。そのプログラムに基づいて実際にリハビリテーションが始まり、2週間の間理学療法士がマンツーマンで運動療法(歩行訓練、筋力トレーニング、呼吸法、排痰法など、入浴、更衣、家事など)の指導にあたります。また栄養士・薬剤師による相談や指導、退院後の生活を想定しながら包括的にサポートいたします。退院前には介護保険事務所や酸素プロバイダー、時には地域の医療機関にも声をかけてカンファレンスを行い、スムーズに在宅生活に移行できるよう配慮します。

包括的呼吸リハビリテーションとは、内科治療や理学療法だけでなく、栄養治療や精神的なサポートなども含め、包括的なシステムにより、呼吸障害のある方を自立した生活に向けて支援するものです。

当院では、医師、看護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師などがそれぞれの専門性を生かし、チームで包括的呼吸リハビリテーションをサポートします。

リハビリ診療 月~金曜日

人員の関係上、当院での急性期の入院患者さんを中心に行っており、一般のリハビリ目的での入院、外来のご紹介はお受け致しかねるのが現状です。目的と期間を限定した内容(整形外科疾患における物理療法、装具療法など)については検討いたしますので、当該科を通じてお申し込みください。